PKV: Wann Behandlungen „medizinisch notwendig“ sind

Im Bereich der Krankenvollversicherung bleibt die Frage nach der medizinischen Notwendigkeit wichtigster Beschwerdegrund. Das geht aus dem Tätigkeitsbericht des PKV-Ombudsmanns 2018 hervor.

Beschwerden gestiegen – Einordnung wichtig

Zwar ist die Zahl der Schlichtungsanträge erneut gestiegen (von 6.708 in 2017 auf 7.438 in 2018), doch betrachtet in Relation zu den knapp 43 Millionen KV-Voll, Zusatz- und Pflegeversicherungen ergibt sich eine Beschwerdequote von 0,015 Prozent. Diese Zahl wird noch kleiner, wenn sie auf die einzelnen Leistungsfälle pro versicherte Person hochgerechnet wird. Der PKV-Ombudsmann folgert aus dieser geringen Beschwerdequote, dass „die meisten Versicherten offenbar größtenteils mit ihrer Krankenversicherung zufrieden sind.“

Medizinische Notwendigkeit: „Sowohl-als-auch“

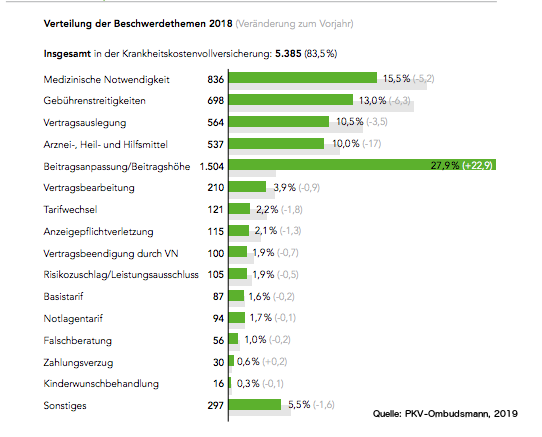

Wie die tabellarischen Auswertungen zeigen, ist sowohl im KV-Voll- als auch Zusatzbereich die Frage nach der medizinischen Notwendigkeit zu den häufigsten Beschwerdegründen. Nicht verwunderlich, denn – wie der Ombudsmann selbst schreibt – ist eine exakte juristische Abgrenzung nur schwer möglich. Deshalb würden Lösungen häufig auf ein „Sowohl-als-auch“ hinauslaufen, so der PKV-Ombudsmann.

Interessant ist der Hinweis des Ombudsmanns, dass Versicherte häufig zufrieden seien, wenn ihnen die rechtlichen Zusammenhänge in verständlicher Form erklärt würden. Ein Hinweis, der darauf schließen lässt, dass genau das eben nicht stattfindet.

Medizinische Notwendigkeit: Rechtliche Grundlagen

Wird ein Leistungsanspruch geprüft, gilt grundsätzlich § 1 Abs. 2 der Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB). Darin heißt es: „Versicherungsfall ist die medizinisch notwendige Heilbehandlung einer versicherten Person wegen Krankheit oder Unfallfolgen.“ Wann ist also eine ambulante oder stationäre Heilbehandlung medizinisch notwendig? Die Rechtsprechung führt hierzu aus: „Eine Behandlungsmaßnahme ist medizinisch notwendig, wenn es nach den objektiven medizinischen Befunden und wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Behandlung vertretbar war, sie als medizinisch notwendig anzusehen.“ Es ist also immer im Einzelfall zu betrachten, welche Behandlungen bzw. Heil- oder Hilfsmittel, alternative oder innovative Behandlungsformen medizinisch notwendig sind. Um das Vorliegen der Voraussetzungen für eine Kostenerstattung eigenständig zu prüfen, ist der Versicherer berechtigt, jene Unterlagen vom Versicherten zu verlangen, die der Versicherer für nötig hält, um eine Entscheidung zu treffen. Diese Unterlagen muss der Versicherte beibringen. In der Praxis scheitert es häufig daran, dass diese Pflicht nicht erfüllt wird.

Medizinische Notwendigkeit: Vor Behandlung Leistungszusage einholen

Eine weitere Vorschrift: Betragen die Kosten einer Heilbehandlung voraussichtlich mehr als 2.000 Euro, kann der Versicherte vor Beginn der Behandlung schriftliche Auskunft über den Versicherungsschutz für die geplante Behandlung vom Versicherer einfordern (VVG § 192 Abs. 8).

Diese Möglichkeit sollten Versicherte verstärkt nutzen, rät der PKV-Ombudsmann. Auch in Fällen, in denen die Bedingungen des Versicherers keine schriftliche Zusage des Versicherers erfordern, könne es durchaus sinnvoll sein, sich vor Aufnahme einer Behandlung mit dem Versicherer in Verbindung zu setzen, um unter Einreichung eines Kostenvoranschlags die Kostenübernahme durch diesen zu klären und das eigene Kostenrisiko besser abschätzen zu können.